十八里店复垦复耕故事|30年前拍下的那张麦收照片,让命运的齿轮开始转动

近日,位于十八里店村的近百亩复垦复耕冬小麦地块喜迎丰收,古稀老人为我们讲述50年前地区小麦丰收的情形。

在这片希望的麦田上,唤醒珍贵的乡愁记忆,焕发撂荒地的活力,都不再是奢望,来自乡、村的四位麦田的守望者,看到了真真切切的幸福,他们用热爱和双手,书写着属于自己的幸福篇,章他们是这片土地上最幸福的守望者。

记忆的时针拨回30年前,满眼金黄的麦田里,一台收割机驰骋而过。

上面这张照片拍摄于20世纪80年代末,地区村民收麦忙

照片拍摄于近期十八里店乡推动撂荒耕地复耕复种,位于十八里店村的复垦复耕冬小麦地块喜迎丰收

两张同样情形的麦收照片,被定格的那一瞬间,殊不知,命运的齿轮已经开始转动。听上去宿命感十足,但藏在背后那股“弯腰实干”的踏实感,才真正让人心动。

“割麦可是农业生产一年的大事,也是农民最忙碌、最累的季节,”望着眼前金灿灿的麦田,年过古稀的十八里店村村民苏兰英的记忆回到了上世纪70年代末、80年代初。

苏兰英回忆,因为收麦正处雨季,收晚了被大风一吹,籽落满地,产量减少;被大雨一淋,麦穗变霉,磨出面来口感不好,又因麦收完全靠人工,麦收时间非常紧迫。

作为广播员的她,要做的是动员大队父老乡亲齐上阵,早上五点,广播准时响起,麦收进度、好人好事等都在她的广播范围内,伴随着广播声,天刚蒙蒙亮,生产队队长就带着社员们来到一眼望不到边的麦田,大家一字排开,弯腰弓步,一手握着昨晚就磨好的亮堂堂的镰刀、一手攥着麦子,争先恐后地挥镰割麦。

“那时候的人们是真能吃苦啊,”苏兰英老人回忆,为了抢时间收麦,乡亲们选择在地里吃饭,吃完接着干。不知不觉,太阳已升入半空,此时地里骄阳似火、热浪袭人,尽管如此,大家从不停歇,衣服湿了又干、干了又湿,任手掌磨出水泡、腰板儿直不起来。

当麦子割到头后,要回头把割倒的麦子一捆捆扎起来,由专人用马车、牛车将捆好的麦捆儿运到打麦场上,让马拉碌碡碾压脱粒,再经晾晒,最终麦粒归仓。麦子打完,家家户户兴高采烈,用新麦子做了馒头,香味四溢。

据记载,麦田所在的地块,前身是十八里店生产大队第一、第二和第四生产队种麦的地方,后随着产业结构的调整,该地块又建设有原和众物流、五方石材、锦绣前程玻璃厂、养猪场,在乡域规划下,于2021年对该地块进行疏解腾退、拆除。

近年来,地区通过平整土地,改良土壤、改善耕种条件等措施使复垦地块达到耕地验收水平,第一年种植玉米后,移交给十八里店村,在村工作人员的精耕细作下,轮种下冬小麦,并迎来丰收。

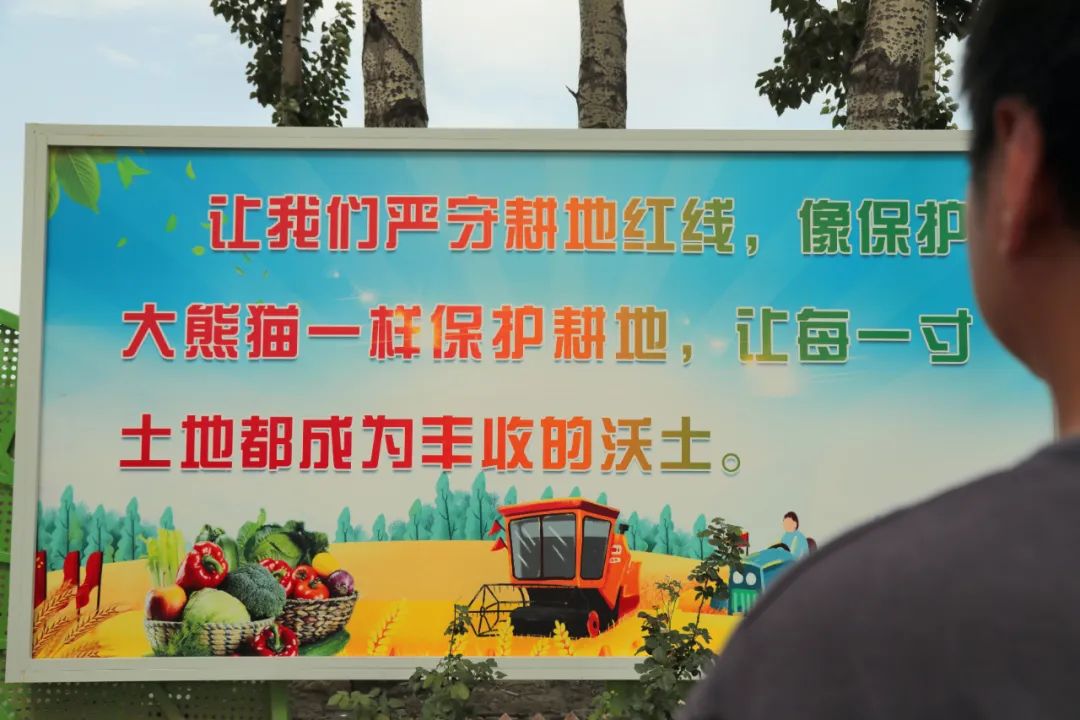

十八里店村丰收冬小麦只是地区复垦复耕工作的一个缩影。近年来,为保护耕地资源,推进地区生态环境建设,同时增加农副产品供应,十八里店乡把“藏粮于地,藏粮于技”落到实处,因地制宜,在该地块种下了小麦等农作物、建设了老百姓菜园,并做好“田长制”工作,让荒地变良田,让每一寸土地都变成丰收的沃土。

从麦田到撂荒地,再到麦田,回头看,无论是麦田地块的小齿轮还是时代的大齿轮,从未停止转动,但这都离不开地区对耕地红线的严守。

面对全乡总面积达450余亩的耕地,地区通过购置秸秆还田机、旋耕机、播种机等农机设备,安装自动喷淋灌溉系统,采用机械+人工的种植手段等,多措并举开启科学耕种的新模式,有效提高耕地质量、利用效率。

有些土地需要补充“营养”,有些则需要祛除“病灶”,近年来,地区根据不同地块的情况,采取针对性改良方法,确保耕地“宜种尽种,满栽满种”,探索出种植玉米、小麦、红薯、西红柿、豆角等各类农作物及瓜果蔬菜的最佳种植地块。人还田野以本色,田野给人以富足,每逢丰收季,十八里店一片好“丰”景!